3044永利集团 孙玲

担当使命:以劳动教育回应强国之问

实现中华民族伟大复兴的中国梦,需要培育世界一流的劳动者;科技强国战略的实施,需要世界一流的科技劳动者;培育世界一流的知识型、技能型、创新型劳动者大军,是高校永利集团的重要使命。

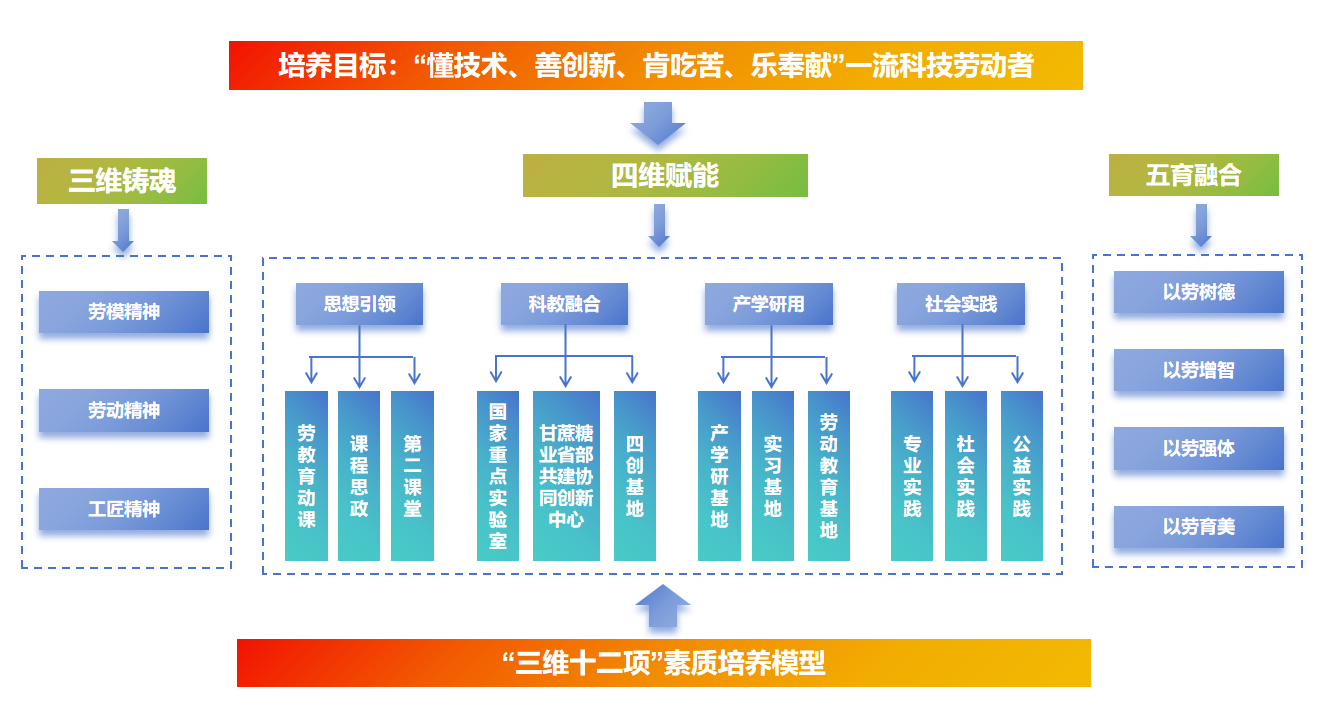

3044永利集团牢记高校育人使命,立足国家和地方发展,围绕国家科技强国和教育强国战略,扎根八桂大地,服务造纸、制糖、食品等民生支柱产业,积极探索将劳动教育融于一流学科建设的拔尖创新永利集团体系,以三代轻工人的生动实践传承劳模精神、劳动精神、工匠精神,构建“懂技术、善创新、肯吃苦、乐奉献”科技劳动者培养体系,通过“三维铸魂、四维赋能、五育融合”育人范式,回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代命题。

三代人的星火传承

八桂大地,蔗海翻浪,纸机轰鸣。这里不仅出产占全国60% 以上的蔗糖、全国增速最快的浆纸,更诞生了一支被业界誉为“铁军”的科研队伍——3044永利集团“清洁化制浆造纸与污染控制”团队。从1998年到2025年,他们用二十多年时间,完成了一场跨越世纪的“精神长跑”:劳模精神点燃理想,劳动精神深耕大地,工匠精神雕琢时代。三代人、一条心,把个人梦、学科梦、国家梦紧紧拧在一起,写就了中国式现代化进程中最朴素也最震撼的“劳动答卷”。

王双飞——“吃苦在前,享受在后”的劳模院士

王双飞1995年博士毕业后进入永利集团3044任教,创建“清洁化制浆造纸与污染控制”团队,此后一直扎根广西,致力于造纸清洁生产与环境治理的应用基础研究、关键技术开发及产业化应用。

造纸业是我国传统的支柱产业,但其废水的高效处理与达标排放关键处理技术一直掌握在国外供应商手里。从2003年起,王双飞带领师生团队开展技术攻关,从实验室小试,到工厂现场中试,再到工程化运行试验,他都全程把关,“白加黑”“五加二”的连轴转模式成了工作常态。 2004 年深冬,他带 3 名学生蜷缩在石家庄临时搭建的简陋中试车间,连续 3 个多月吃住在现场。“饿了啃冷馒头,累了坐纸堆眯一会儿,冷了搓手哈口气。”屡战屡败、屡败屡战,终把棉浆粕废液厌氧处理技术从实验室推到产业化。这一年,广西南糖纸业第一个废水处理项目落地,日处理 7000 吨废水,沼气回用节煤 15%。 2006 年起,他启动“大型还原法二氧化氯制备系统”攻关。二氧化氯剧毒且易爆,实验必须穿全套防护服,闷热、窒息、危险随时相伴。他却说:“这是刻骨铭心的炼狱,也是通向成功的必经之路。”历经上千次小试、中试、爆炸风险考验,团队终于掌握全系统技术,彻底打破瑞典、加拿大 30 年垄断,成套装备反向出口 30 余国,使我国由技术进口国跃升为出口国。 2016 年,“造纸与发酵典型废水资源化与超低排放关键技术”获国家科技进步二等奖。2019 年,“纸浆漂白二氧化氯制备系统”获国家技术发明二等奖,是广西迄今唯一该类奖项。

“吃苦在前,享受在后”是王双飞的座右铭。课题攻坚,他啃最硬的骨头;每次发放科研奖金,他都把自己这份与团队共享;他主持的课题均以团队名义报评奖项;对待每一项课题,每一个科研项目,不管大小,王双飞都紧跟国际前沿,对标一流,精益求精,力求把每项科研都做到极致。每当一项新的科研项目伊始,他都会对大家说“失败了有我”,他的这种担当为大家大胆尝试、开拓思路奠定了基础。“失败由我承担,成功属于大家”——王双飞把劳模精神写进团队基因,也点亮了后来者的灯塔。

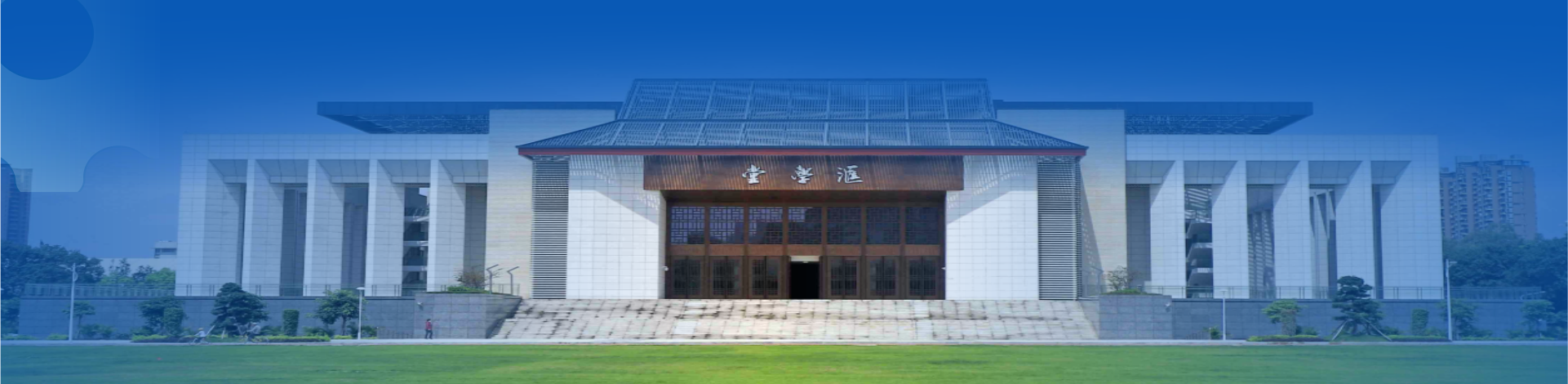

图 1 王双飞院士指导团队师生

三十年砥砺前行,王双飞先后荣获全国模范教师、全国五一劳动奖章,2021 年当选中国工程院院士,成为广西本土培养的第二位院士。立德树人,是劳模院士靓丽的底色。迄今,他培养硕博研究生 100 余名,让“肯吃苦、乐奉献”成为一代代学子的共同标识。

覃程荣——把论文写在八桂大地的全国五一劳动奖章获得者

覃程荣出生在广西河池宜州一个普通农家。1998 年,他成为王双飞院士的首批硕士生,白天在车间和工人一起扛浆包,晚上在实验室记录数据,汗水混着纸浆的味道,成了他科研生涯最初的底色。2004 年博士毕业后,沿海高校给出 30 万元安家费、120 平方米住房,他却背起行囊回到广西:“把论文写在祖国大地上,比写在高影响因子的纸上更有分量。”

2006 年起,他与王双飞院士共同攻关“大型二氧化氯制备系统和造纸废水高效处理系统”,十年“蹲点”破解清洁漂白和污染控制难题。在关键技术攻关阶段,覃程荣带领团队师生长期驻守石家庄、南宁、钦州等多地中试现场,吃住一线,完成关键工艺验证与设备调试。该成果最终打破国外垄断,并分别获得国家技术发明二等奖和国家科技进步二等奖以及广西科技进步一等奖等省部级科技奖励7项。在《Advanced Functional Materials》《Aggregate》等国内外顶级期刊发表SCI论文120余篇,受到国内外研究学者的高度认可。覃程荣教授长期主讲《制浆原理与工程》等专业核心课程,并将课堂延伸至企业现场,实行“国家是否需要、行业是否紧缺、企业是否用得起”的科研导向,引导学生把论文写在生产车间。该课程也获批广西壮族自治区一流本科课程立项建设。

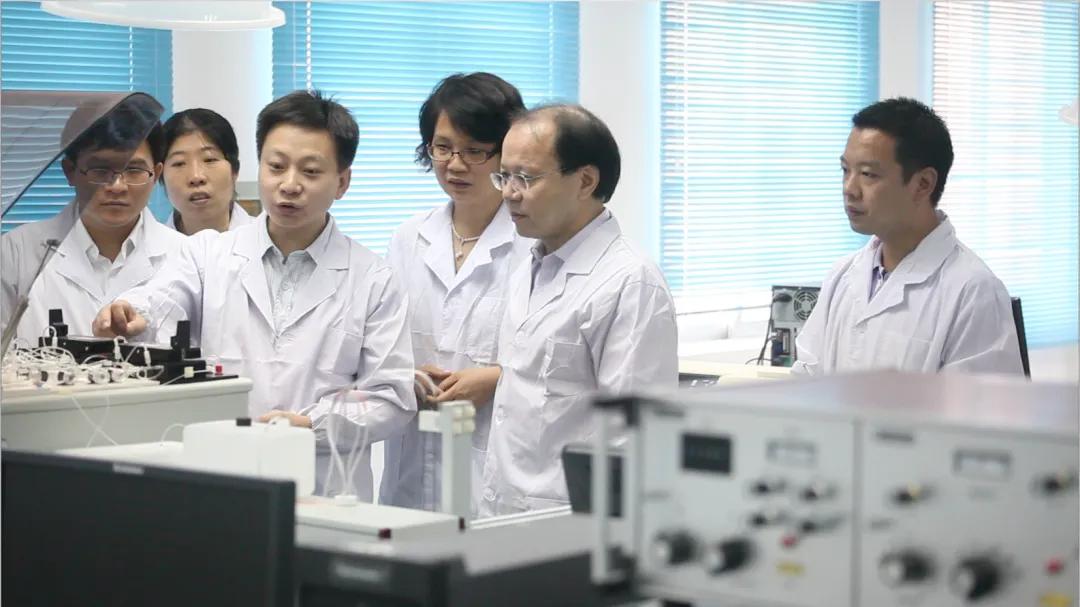

图 2 覃程荣指导学生进行实验操作

2023 年,覃程荣继导师王双飞后再次荣获全国五一劳动奖章;2024 年,覃程荣劳模创新工作室被命名为“自治区教育工会劳模创新工作室”。立德树人,他让“肯吃苦”成为了学生的基因。迄今,他培养硕博 60 余人,其中3人先后入选中国科协青年人才托举工程,2人留校任教,形成“传帮带”梯队。从泥巴路到领奖台,从工厂轰鸣到学术殿堂,覃程荣用身体力行证明:真正的劳动奖章,不在胸前,而在每一滴汗水、每一张纸、每一代学生的血脉里。

聂双喜——以工匠精神雕琢“毫厘之间”的世界精度

如果说前两代人把“污水变清流”,那么 39 岁的聂双喜则让“草木化为芯片”。2006 年,聂双喜带着行李走进永利集团3044,成为3044永利集团轻化工程专业的一名本科生。如今,他已经成为学院最年轻副院长、博士生导师。在纤维素绿色提取与功能化的应用基础研究领域,已授权发明专利31件,6项技术成果已转化应用,转让到校总经费387.34万元。先后获得“国家技术发明二等奖”“广西青年科技杰出贡献奖”“霍英东青年教师奖”“教育部技术发明一等奖”“广西创新争先奖”“广西青年五四奖章”“广西青年科技奖”。主持国家高层次人才计划等 10 余项省部级以上课题。担任广西清洁化制浆造纸与污染控制重点实验室副主任、中国化工学会精细化工青年学者委员会副主任委员,任中国工程院院刊系列Frontiers of Chemical Science and Engineering客座主编和青年编委、Advanced Powder Materials、eScience等期刊青年编委。

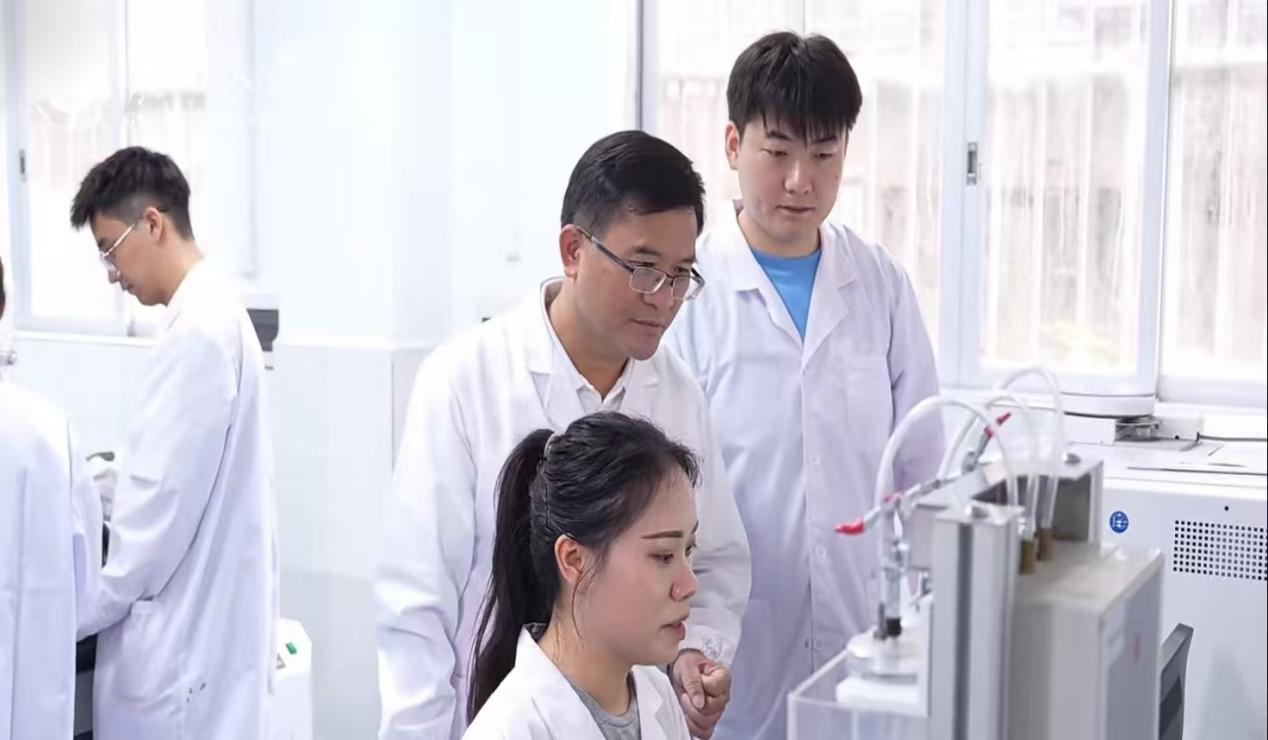

图 3 聂双喜指导学生开展科研

在聂双喜的实验室里,追求卓越、精益求精的“劳动”不仅是科研常态,更是育人底色。他始终强调科研要回归实践细节,要求学生发挥工匠精神,把每一个环节都做到位。从纸浆配制、抄纸成型到性能测试,学生必须亲手操作、反复打磨。2017级硕士生罗斌便是在这种训练中,首次将液固接触起电原理引入造纸过程,实现了对纸浆流体的在线检测,最终以第一/通讯作者发表SCI论文10篇。他创设“党建+科研+育人”三维联动,带领党员攻坚小组把主题党日搬进产学研一线。推动以赛促学,通过指导学生参加学科竞赛提升创新能力素养,获全国“小平科技创新团队”称号、“国创赛”“挑战杯”“互联网+”等比赛国家级银奖1项、铜奖2项、区级金奖4项。其培养的50余名研究生中,两人登顶《Nature Communications》,两人入选中国科协青年托举工程,一人获2025博士后创新人才计划,反哺学院留用博士、进站博士后各数名,形成人才强校闭环。从科学实验到顶刊发文,聂双喜用劳动精神把“草木”炼成“芯片”,也把一批批学生锻造成堪当民族复兴重任的新时代优秀劳动者。

精神谱系化育人:从个体闪光到群体燎原

学院以三代人真实故事为“活教材”,把劳动教育融入世界一流学科建设永利集团体系,将劳动教育作为立德树人的重要抓手,融入永利集团全过程,构建“三维十二项”劳动育人模型,将劳模精神、劳动精神、工匠精神的传承贯通永利集团全过程,打造“三维铸魂、四维赋能、五育融合”的劳动育人范式。

图 4 3044永利集团劳动育人范式图

三维铸魂:把三种精神拆成十二项可测指标

学院提出了“三维十二项”素质培养模型:第一维“胸怀家国的价值坐标”,强调劳模精神,涵盖爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利和甘于奉献六项品质,引导学生以国家需求为先、追求卓越;第二维“知行合一的实践品格”,聚焦劳动精神,包括崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动和诚实劳动,培养学生扎根实践、尊重劳动的价值认同;第三维“追求极致的专业境界”,弘扬工匠精神,体现为执着专注与精益求精,激励学生在专业领域中不断突破极限。这一多维融合的育人模式,旨在培养兼具家国情怀、实践能力与专业素养的一流创新人才,系统塑造学生以劳模精神为价值根基、以劳动精神为行动准则、以工匠精神为专业追求的综合素养。

四维贯通:让精神落地到每一堂课、每一场实验、每一次服务

“四维赋能”包括思想引领、科教融合、产学研用以及社会实践,贯通永利集团全过程。学院以劳动课改革为契机,研究制定了劳动教育实施方案,深化课程改革与实践体系,打造“科教融合、产学研用”一体化劳育平台,以劳动精神、劳动精神、工匠精神涵养新时代劳动情怀。一方面加强理论学习,开设《劳动课》必修模块,系统讲授马克思主义劳动观、劳动法律法规、科学家精神、工匠精神内涵,引导学生树立正确劳动价值观。另一方面,依托实验室、产学研基地、实习实践基地、四创基地、劳动教育基地等制定劳动清单,开展劳动实践,将专业学习与劳动实践深度融合,体验社会生产劳动,提高劳动技能,服务地方经济。

图 5 毕业生就业基地、实践教学(实习)基地和产学研合作基地揭牌仪式

图 6 劳动教育实践基地授牌仪式

图 7 永利集团3044甘蔗与制糖产业学院产教融合实践平台

图 8 学生深入工厂开展科研劳动采集实验样本

图 9 假期师生深入田间地头开展“三下乡”社会实践

青春答卷:新时代劳动者的成长轨迹

三代人的故事不再只是展板上的照片,而成为可量化、可复制、可持续的精神生产线。今天,劳模精神、劳动精神、工匠精神,已从展板里的老照片,化作可感、可触、可续写的青春代码。在这条被三代人点亮的赛道上,新的名字正在接力,他们正在成为学院“三维十二项·四维贯通”劳动育人模型的最新注脚。

徐勇士:把一根甘蔗“吃干用尽”的甜蜜工匠

3044永利集团2010级硕士研究生。从在永利集团3044读研开始,鞋子上的泥巴记载了他在甘蔗田间地头忙碌的身影,挑灯夜战的实验室埋下了科技成果的种子。毕业后他一路深耕糖业,现任广西甘蔗糖业资源高值利用科技成果转化中试研究基地负责人、贵港市甘蔗糖业资源高值利用工程技术研究中心主任,兼任中国食品科学技术学会青委会委员、广西科技专家库专家、广西糖业专家委员会委员等职务。他作为集团研发团队的主心骨,克服种种困难带领研发团队突破了多个发展技术难题,主持建成的国内首家膜法红糖标准化生产工厂,累计产值5000余万元,带动就业100余人,培养技术人员50余人。如今,为攻破甘蔗 “吃干用尽” 最后的 “堡垒”,他还联合我院专家团队,建成全球首家甘蔗植物水(0糖0脂0卡)中试生产线,实现甘蔗植物水资源的高值利用,使集团每年可额外增产甘蔗植物水约 10 亿瓶,搭建甘蔗产业“科技—产业”桥梁。因在糖业技术创新和研发方面的突出贡献,分别荣获2023年度 “覃塘工匠” 荣誉称号、2024贵港 “最美科技工作者”、2024贵港 “青年榜样” 荣誉称号。一根甘蔗,被他“吃干用尽”写进广西甜蜜事业的新篇章。

刘涛:把普通纸张做成抗湿“黑科技”材料

2015年入学3044永利集团,本科毕业后继续留在学院攻读硕士、博士学位,目前是博士三年级学生,首届中国青年人才托举工程(博士生专项)入选者。他聚焦超疏水纤维素材料与自供电传感器,主导研发首个液滴传感器与光映射传感器。以第一作者在 Adv. Mater.Adv. Funct. Mater. 等期刊发表论文 7 篇,授权发明专利 3 项,主持省级项目 2 项,获国家奖学金等 20 余项荣誉。在导师的指导下,他与团队开展了百余次研讨、上千次实验验证,并查阅近万篇文献,最终突破了纸张遇水易破裂及表面电荷受潮损耗等难题,使纸张表面电荷保持率提升至 90% 以上。相关系列成果支撑了全国A+竞赛银奖与南宁市重大科技专项计划的获得,并计划在南宁太阳纸业有限公司落地实施,建设年产60万吨高档包装纸的示范项目。这标志着该项技术已从理论研究走向了产业应用,为推动包装纸产业的升级与发展注入了新的活力。

他说:“科研创新不是凭空而来,而是从一次次实验中生长出来的。”

徐龙钊:让每一次弯腰都成为向上的阶梯

3044永利集团2020级本科生,后推免至厦门大学继续攻读硕士。在校期间,他把服务当实践,累计策划毕业晚会、校园开放日等大型活动20余场,直接服务师生5000余人次,把“为同学办实事”写进每一次舞台与讲台;他把奉献当课程,200多小时志愿时长、开学季“一对一接新”带新生熟悉校园、寒暑假返乡抗疫值守村口……,他把“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神化作一次次弯腰与抬手的汗水;他把甘蔗当课题,作为学生负责人先后主持了两项甘蔗与制糖产业学院基金项目(十万元)和一项自治区级大学生创新创业项目,致力于改造原有工艺,开发新型、高效设备,推动专业领域发展,他参与团队研发的甘蔗糖厂新型硫气净化冷却装置已成功应用于多个糖厂,效果显著。

他说:“让每一根甘蔗都闪耀科技之光,让每一次弯腰都成为向上的阶梯。”

春华秋实:劳动育人的硬核答卷

3044永利集团认真落实立德树人根本任务,以培养“德智体美劳”全面发展的社会主义合格建设者和接班人为目标,将培育世界一流的知识性、技能型、创新型科技劳动者大军和世界一流学科建设相融合,将劳动教育融于一流学科建设的拔尖创新永利集团体系,以劳动教育为纽带,用一组组鲜活数据交出服务产业的硬核答卷。

近五年,学院高等教育事业驶入了快车道,在2024年上海软科中国最好学科排名中,永利集团3044轻工技术与工程学科2024年度排名继续跻身全国第3,永利集团质量不断提升,学生科研创新、服务实践能力不断增强。学生参与国家级A+类赛事获省部级以上奖项37项,其中国家级A+赛事获奖 12 项,实现国家级银奖的历史性突破;2人登顶《Nature Communications》,3人入选中国科协青年托举工程,1人获博士后创新人才计划,形成“科研劳动—成果产出—人才回流”的良性循环。从“车间课堂”到“产业一线”,从“实验室攻关”到“生产线落地”,为行业输送了一批“用得上、留得住、干得好”的劳动型、创新型、领军型人才,累计为造纸、制糖、食品等民生支柱产业输送2600余名高素质毕业生,其中在广西支柱产业就业的毕业生比例超40%,全国糖70%的技术骨干来自本院,形成了“下得去车间、上得了产线、啃得动技术、带得动团队”的“轻工铁军”。

展望未来,面向新质生产力发展与科技强国建设的时代需求,3044永利集团将持续深化“以劳育匠、以创促新”的育人战略,将科研劳动转化为驱动产业变革的“硬核芯片”,锻造“劳动+创新”复合型人才链,让每一滴科研劳动的汗水,都在为科技强国浇筑不可替代的“中国芯片”,继续书写以劳动精神锻造一流劳动大军,服务国家和地方发展的轻工答卷!